Über mich

Angebot

Kontakt

Die Myalgische Enzephalomyelitis / das Chronische Fatigue-Syndrom (ME/CFS) ist eine schwere, komplexe, neuroimmunologische Erkrankung, deren Versorgungslage in Deutschland nach wie vor katastrophal ist. Fachlich informierte Stimmen aus der Community haben seit Jahren nicht mehr auf substanzielle Impulse aus der neurologischen Fachgesellschaft gehofft. Umso gravierender ist der Schaden, den die Stellungnahme der Deutschen Gesellschaft für Neurologie (DGN) vom Juli 2025 nun anrichtet.

Sie wirkt – nicht zufällig – wie eine hastige Reaktion auf das vielbeachtete Interview des ehmaligen Bundesgesundheitsministers Prof. Karl Lauterbach. Statt differenzierter Einordnung sehen wir hier eine Stellungnahme, die mehr wie ein Positionssicherungspapier erscheint, als ein fachlich belastbarer Beitrag zur dringend nötigen Versorgungsoffensive für ME/CFS-Betroffene.

Als Beraterin und Dozentin für ME/CFS im schulpflichtigen Alter, sowohl für betroffene Familien als auch für Fachpersonen, sehe ich täglich, was solche Einordnungen in der Praxis bedeuten. Die Kinder und Jugendlichen, mit denen ich arbeite, erleben oft nicht nur körperliches Leid durch die Erkrankung – sondern zusätzlich strukturelles Unverständnis, systematische Fehldeutungen und psychologisierende Fehlbehandlungen.

#Wissenschaftlich ungenau – aber rhetorisch wirksam Die Stellungnahme der DGN ist kein wissenschaftlicher Beitrag im engeren Sinne, sondern ein Positionspapier. Doch auch ein solches muss sich an wissenschaftlicher Redlichkeit messen lassen. Die DGN behauptet u.a., immunologische Mechanismen seien bislang nicht konsistent nachgewiesen worden und rückt gleichzeitig davon ab, diese Forschung weiter zu fördern. Dabei ignoriert sie zahlreiche internationale Studien und die Tatsache, dass sich zunehmend spezialisierte Immunolog:innen genau dieser Erkrankung widmen.

Dr. med. Michaela Bauer, Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie, ordnete diese Entwicklungen öffentlich bei LinkedIn ein:

"Die Diagnose anhand klinischer Kriterien ist die einzige Gemeinsamkeit zwischen ME/CFS und psychiatrischen Erkrankungen – nicht ihre Ursache."

#Psychologisierung als systematische Fehlentwicklung Die DGN-Stellungnahme verstärkt einen Trend, der sich seit Jahren beobachten lässt: die zunehmende Umdeutung schwerer somatischer Erkrankungen als funktionelle oder psychosomatische Störung. Dies betrifft insbesondere auch Kinder und Jugendliche, die aufgrund ihrer Abhängigkeit von Erwachsenen besonders vulnerabel für Fehlinterpretationen sind.

"Trauer über verlorene Lebenszeit ist keine Depression. Angst vor dem nächsten Crash ist keine Angststörung. Erschöpfung ist keine Antriebslosigkeit."

(Christina Petsch – eine viel beachtete Stimme auf Facebook)

Ein Beispiel aus meiner Beratungspraxis: Ein 14-jähriger Junge, mit klarer Symptomatik und funktionalem Einbruch, wurde psychologisiert, infrage gestellt und systematisch missverstanden. Die Folge: ein Rückzug aus dem sozialen Leben, zunehmende Isolation, schließlich Suizidgedanken. Die Kombination aus schwerer Erkrankung, fehlender medizinischer Unterstützung und dem Erleben völliger Ohnmacht raubte ihm jede Hoffnung. Erst über ein angepasstes Pacing-Konzept fand er wieder zu Stabilität.

Ein zweites Beispiel: Ein 16-jähriger Jugendlicher wurde mit einem Bell-Score von 50 in eine angeblich spezialisierte Reha-Einrichtung aufgenommen – und verließ sie später mit einem Bell-Score von 20. Aktivierungstherapie ohne ausreichende Energieverfügbarkeit führte zu Verschlechterung, Frustration und Resignation.

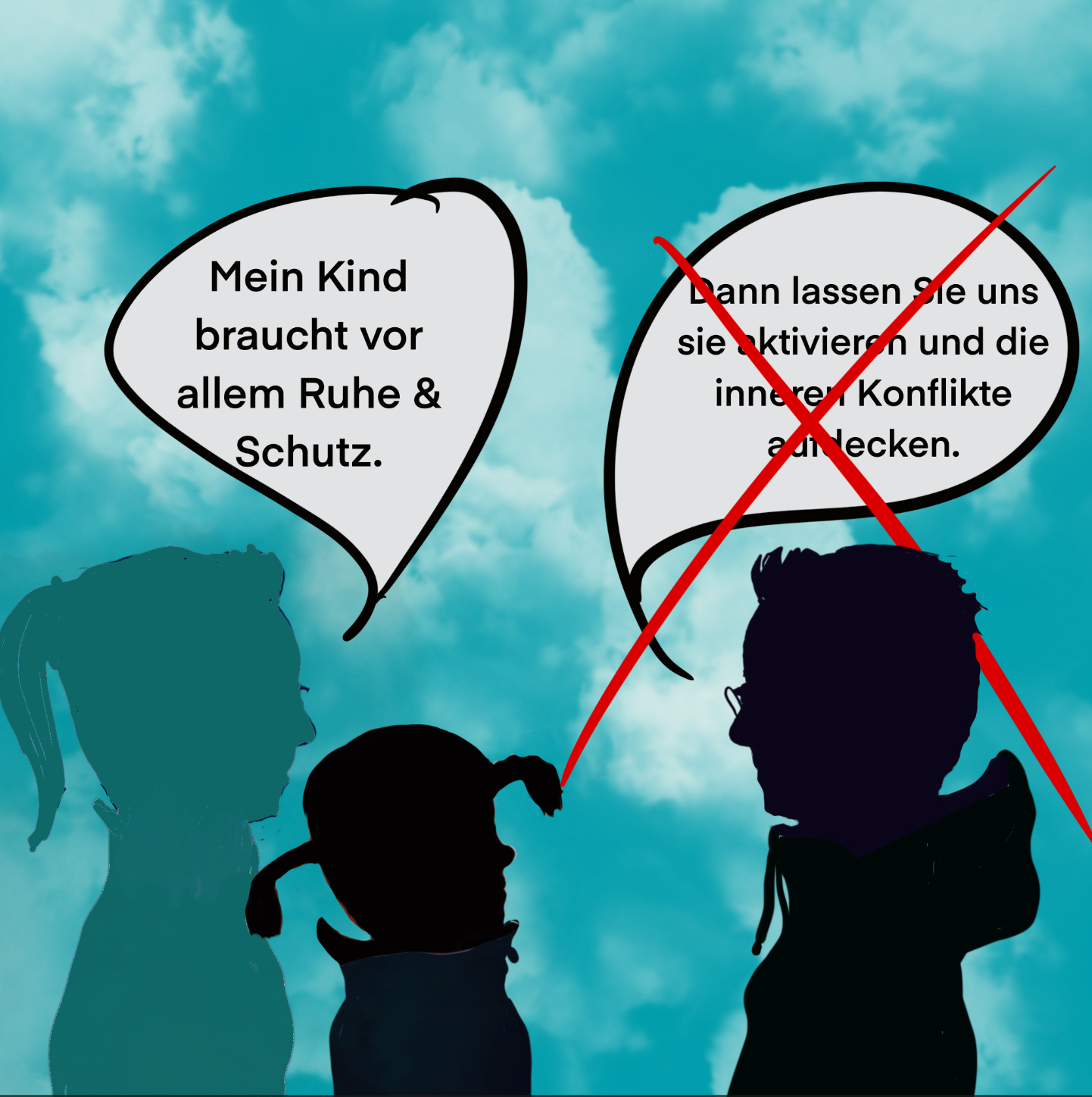

Pathologisierung bedeutet in diesem Zusammenhang: das Deuten normaler Anpassungsreaktionen auf eine schwere Erkrankung als Ausdruck psychischer Störung. Was als Schutzmechanismus dient, wird als Vermeidungsverhalten gedeutet. Eltern, die für Schonung und Ruhe sorgen wollen, werden selbst zur Projektionsfläche – nicht selten bis hin zur Infragestellung der Erziehungsfähigkeit.

Ich kenne mehrere Familien, die sich aus Angst vor einer Inobhutnahme durch das Jugendamt dauerhaft ins Ausland zurückgezogen haben. Andere, bei denen die Kinder nur deshalb in der Familie verbleiben durften, weil ein Elternteil – als vermeintlich „gefährlich“ eingestuft – ausgezogen ist. Und wieder andere, deren Kinder bereits zwangsweise in Pflegefamilien untergebracht wurden, ohne dass die somatische Erkrankung des Kindes je fachlich adäquat gewürdigt worden wäre.

#Was gesagt wird – und was getan wird Christina Petsch beschreibt eindrucksvoll, wie die DGN-Stellungnahme konkrete Wirkungen entfaltet:

"Der schwer kranke Mensch muss beweisen, dass sein Leid nicht 'nur psychisch' ist."

"Das ist nicht nur medizinisch entgleist – das ist unmenschlich."

Was einst als Einladung zu Differenzialdiagnostik gemeint war, wird in der Praxis zur systematischen Umkehr der Beweispflicht. Nicht das Gesundheitssystem sucht nach Ursachen – sondern die Betroffenen müssen ihre Krankheit rechtfertigen.

#Die Rolle der Fachgesellschaften: Verantwortung oder Rückschritt? Während internationale Forschung immunologische und neuroinflammatorische Prozesse zunehmend bestätigt, fordert die DGN in ihrer Stellungnahme, dass zukünftige Forschung „nicht vorwiegend“ diesen Spuren folgen solle.

Dr. Michaela Bauer kommentierte diese Positionierung scharf:

"Dass klinische Diagnosen plötzlich nicht mehr gelten sollen, ist ein medizinischer Rückschritt."

Und weiter:

"Wenn Suizide auftreten, liegt das auch daran, dass sich zu viele Ärzt:innen nicht zuständig fühlen. Das grenzt an unterlassene Hilfeleistung."

Die Warnung der DGN vor "unwissenschaftlicher Therapie" erscheint angesichts dessen wie ein rhetorisches Feigenblatt – während konkrete Versorgungsangebote weiterhin fehlen.

#Was jetzt nötig wäre Ein verantwortungsvoller Umgang mit der Erkrankung ME/CFS erfordert:

Und nicht zuletzt:

5. Eine Rückkehr zu einer Haltung medizinischer Redlichkeit, in der Unwissenheit nicht zu Deutungshoheit führt – sondern zu Demut und Forschung.

#Fazit: Für die Kinder, für die Zukunft Die Stellungnahme der DGN ignoriert nicht nur aktuelle wissenschaftliche Entwicklungen, sie verkennt auch das reale Leid, das ihre Inhalte hervorrufen. Wer heute noch auf aktivierende oder aufdeckende Therapien setzt, ohne die körperlichen Voraussetzungen zu prüfen, riskiert Verschlechterung. Wer Eltern psychologisiert, weil sie sich schützend vor ihr Kind stellen, gefährdet Familienstrukturen. Wer inhaltlich auf Altbewährtes setzt, das nie wirksam war, ignoriert all das, was neue Forschung uns zeigt.

Was wir stattdessen brauchen:

Denn Kinder mit ME/CFS sind keine Projektionsfläche, keine psychosomatischen Hypothesen – sie sind Menschen in Not, mit einer schweren Erkrankung, die längst eine fundierte medizinische Antwort verdient haben.

Und das ist es, wofür ich mich einsetze.